Introduction

2004年2月、筑波大学教育研究科英語教育コースの大学院生にオンライン(インターネット上の)教育の理論と実践に関する集中講義を行なった。受講者による報告書をもとに、その概要と意義、今後のオンライン教育の可能性についてここで考察する。文中の画像などは、受講者が実際に使用したものである。

この講義では、大学院生は海外のメンターとの同期的(オーディオ会議やチャット)、非同期的コミュニケーション(録音された声、もしくはテキストによる電子掲示板)を通してグローバル化した教室を体験した。さらにWebCTという学習管理システムを使った実践的な学習の実例にもふれた。文部科学省がコンピューターリテラシーと英語の話せる日本人の育成を推奨している現在、インターネットによってこの二つが同時に実現される、未来の英語授業の可能性について考えてみた。

講義は2004年の2月16日から2月20日まで5日間にわたって行なわれ、参加者は筑波大学文化系修士課程の8名であった。

|

WebCTを利用したHP作成

ウェブ上の学習管理システムであるWebCT(http://www.de.pdx.edu/webct/students/)に各自log inし、そのHP上で公開されているSyllabusやcalendar等から本講義の概要を大まかにつかみ、HPやプログラムの基本操作について説明を行なった。

そして、Diane Howard 、Maggie McVay-Lynch、Michael WarnerのHPを見ながら、この講義に参加する海外のメンバーを紹介した。彼らのHPを参考にして生徒たちもWebCT上にそれぞれのHPの作成を行った。プロジェクターによる視覚的な指導を行なったためか、そんなに苦労せず作成することができたと学生は感想を述べていた。しかしながら受講者のほとんどがHP作りは初めてで、初めは多少とまどう場面も見受けられたが、後半では操作に慣れ、コツをつかみ、受講者それぞれが特徴あるHPを作成するに至った。

学生の作成したHP

|

音声掲示板とチャット

WimbaはVoice board音声掲示板の一種であり、メッセージをテキストと音声の両方で掲示できるプログラムである。Voice board には事前に以下のような質問が受講生全員に向け掲示してあった。

Please answer the oral questions by replying to this message. このメッセージを再生して口頭の質問に答えなさい。

A brief written summary like this message might help before recording your voice. 簡単な概要を作成した後録音するといいでしょう。

- What did you know about online education (or education through the Internet) -- in Japan or other countries -- before you found out about this course? オンライン教育について、日本、もしくは他の国において、このコースを受ける前にどんなことを知っていましたか。

- Why were you interested in taking this subject? このコースを選択した理由はなんですか。

- Now, after starting this class, do you have any ideas about how online education could be applied to TEFL in Japan or your future studies and work? この講義を受講後、オンライン教育は日本におけるTEFL(外国語としての英語教育)、もしくは、あなたの将来の研究にどのように応用できるでしょうか。

受講生は、それぞれの答えを、まず文章で書き込んだ上に、音声でもそれに答え掲示版に載せた。

Wimba voice technologies integrated into WebCT

|

Global Online Educationをとりまく状況

「Global Online Education」についてコンピュータを離れて、輪を作ってディスカッションを行なった。課題になっていた「Global Online Education」をとりまく10の状況について、1)日本の状況、と、2)諸外国の比較(パターン化)、を学生みんなでディスカッションする。与えられた文献(アンケート結果)参照→http://www.crn.or.jp/LIBRARY/ABM/05.HTMを少しずつ分担して音読、学生が質問に答えた。扱ったのは以下である。

- 教育のためのバーチャル学習環境使用状況。

- 教育目的のインターネットの活用は、大学の一部のエリートに限定されるか。

- バーチャル学習環境への女性の参加状況

- グローバリゼーションに対する考え

- 社会問題

- 指導者やメディアは好意的に考えているか。

- バーチャル大学・バーチャル学校の存在状況

- バーチャル大学・バーチャル学校で単位が認められるか。

- インターネットを通して外国の制度で学ぶ人は多いか。

- オンライン教育の抱える障害

学生達は今まであまりオンライン教育について考える機会がなかったとのことだったが、このディスカッションを通じてオンライン教育について考えるいい機会になったようだ。またその長所にもふれられたようである。f2f(フェース・トゥー・フェース)とオンライン教育を組み合わせることにより、一層の効果が上がることは間違いないという感想があった。

|

オーディオ会議−プレゼンテーションとディスカッション

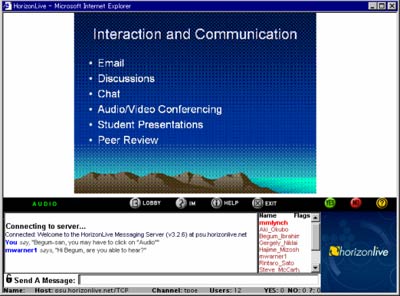

インターネットを通じて、生徒7名、アメリカや英国のオンライン教育に関わっている4名の研究者でAudioconferenceを用いたディスカッションを行った。まずオンライン教育についてのプレゼンテーションをコンピュータのスクリーン上で視聴し、オンライン教育についての意見交換を、主に学生からの質問に研究者が答える形で行った。主な内容は、オンライン教育のより具体的実践について、その効果と利点、考えられる問題点とその解決方法、日本でのオンライン教育の今後の可能性等である。

HorizonLive audioconference with presentation and written chat functions

|

掲示板を黒板代わりに

また、学生は黒板の代わりに電子掲示板を利用した学習も体験した。以下のような質問について各自が電子掲示板に解答し、講師が専門用語の解説をした。

- What is online education? オンライン教育とは何か。

一般的にOnline Educationは学習者が常時インターネット上にいなければならないと考えられがちであるが、実際は必ずしもそうではなく、またインターネットを通して得られたマテリアル(voice/discussion boards, etc)から学ぶこともOnline Educationとみなすことができる。オンライン教育=遠隔教育という偏見もあるが、ネットの常時アクセスが可能であれば、教師もいる、ハイブリッドな授業ができ、それが理想的なオンライン教育であると言える。

- What is e-learning? イーラーニングとは何か。

e-learningとは広い意味でデジタル機器を使った学習方法を指し、例えばCD-ROM、コンピュータなどの学習をe-learningと考えることが可能である。

- What is the difference between distance education and online education? 遠隔教育とオンライン教育の違いは何か。

学生の理解としては、Online Educationではインターネット上のバーチャルスクールに生徒が参加して学習が進んでいくというものであった。またDistance Educationの場合は、学校に距離的に通うのが困難な時、資料を郵送したり、又、無線によって行なわれる通信教育など、伝統的な教育方法の一種であると認識されていた。

- What is the difference between f2f and offline? f2fとオフラインの違いは何か。

f2fでは、実在する人間同士のコミュニケーションを意味し、伝統的なクラスルームを指す時もある。つまり、先生、生徒が教室の中で面と向かってコミュニケーションをとるような状態である。Offlineオフラインとはインターネットに接続がされていないコンピュータ、又はある専用タイプのソフトウェアーによるコミュニケーションを意味する。offlineは、ネットに繋いでいない状態のため、コミュニケーションにオーバーラップが生じる。

- Which is better, teleconferencing or online education? ビデオ会議とオンライン教育はどちらがよいか。

IPネットワークを使わない専用タイプのビデオ会議には、莫大な費用がかかるのに対して、Onlineは比較的にコストのかからない教育の方法である。現在ビデオ会議は企業によって広く使われているが、教育的にも有意義に用いることが可能である。

さらに、各自が自分のペースで、追加された質問について解答しながらオンライン学習への考察を続けた。生徒は伝統的な黒板とチョーク、ノートでの学習より格段に効率的で、その応用も多岐にわたるので、日本の教育現場における利用も考えられるべきであろうと考えたようだ。

また、Voice Boardでお互いの意見を交換し、議論した。議論の例としては、今まで学んできたOnline Educationの技術をどのように日本のEFLに当てはめることができるか?いかに学習者のモチベーションを高められるか?また学習者自身が高めていくことができるか?などであり、Online Educationの将来的可能性について話し合った。

2回目の Audio conference では主にアメリカ側にマギー氏を迎えてディスカッションを行なった。これまでの授業で生まれたオンライン教育に対する疑問を、各受講者が先生に向けて問いかけ、具体的なオンライン教育の現状や、学生、教師の役割などについて質問がなされ、マギー氏がその1つ1つについて丁寧な回答を示した。学生とマギー氏のコミュニケーションはスムーズに進み、満足感があったという報告があった。また、講師とのやりとりを通して、日本人がこうした教育においても connectivity (つながり)もしくは relationship(関係性) を重視しておりこれは日本語の「人間」、すなわち人と人との関係を重視する考えの反映ではないかという印象をもったようだ。リアルタイムで複数の人間が海を越えて話し合うという体験は予想以上に楽しいものとして受け取られたようだ。しかしながら若干のタイムラグとノイズがあり、その上で相手の表情も見えないため、普通のフェーストゥフェース・コミュニケーションよりも、学習者に難しい活動であるようにも感じられた。いずれにせよ、リスニングとスピーキングのすばらしい実践的トレーニングになりうることは感じたようだ。

|

まとめ

講義参加者はWebCT、Voice Boardなどをすばやく取り入れ、自分なりにその有効性を感じ取っていたようだ。実際に海外の研究者と英語でやりとりをすることによって、現実的に英語授業への活用をイメージできたのではないだろうか。授業の記録の取り方も、パソコンの画面をスクリーンショットで保存し、見た画面そのものを保存することによって、克明な記録を残すことが可能になり、それが彼らの視点を明らかにしてくれた。

最後に彼らの感想を紹介する。

―これまでオンライン教育に関する知識はほとんどなかったので、その全体像を知る上で、この集中講義は大変役に立ちました。特に教室以外ではほぼ英語を使う機会がない日本の中学生や高校生にとって、オンライン教育はすばらしい可能性を秘めていることが分かりました。教室で得た知識を生かし、実際に使う場として最適であるように思います。インターネットを通じた教育というと、なにか個人的で閉じられたものを想像していましたが、思いのほかインタラクティブであり、個人の狭い世界を広げるのにも役立つことが認識できました。日本でもこれからもっとオンライン教育が普及し、学生が気軽に利用できるようになることを期待しています。

―今回の講義は、実践的なチャット、Audioconferencingを経験するだけでなく、理論的な側面も持たせたものになった。また、生徒同士の意見交換からは大変重要なフィードバックもあり、それに補足する形で議論をまとめ、Discussionも進んでいった。理論的な側面は困難な部分もあったが、Online Educationが持つ可能性がいかに大きいかということを感じ取れた。

|

| ▲このページのTOPへ |